在浙江省的某个宁静小镇,一年一度的端午佳节刚刚过去。街道两旁,翠绿的粽叶被细心地收集起来,它们不再只是包裹着香糯粽子的外衣,而是即将化身为一件件精美的艺术品。这里的居民,不仅以他们的智慧和勤劳闻名,更以其对传统手艺的传承与创新而自豪。特别是当地的菊花烘干技术,已经成为了浙江地区乃至全国的一个亮点。

菊花,自古以来就是中国文人墨客赞颂的对象,它不仅象征着高洁的品格,还蕴含着丰富的药用价值。然而,新鲜的菊花难以长时间保存,这就催生了菊花烘干技术的发展。在浙江地区,这一技术得到了空前的提升和完善,成为了当地农民增收的重要途径。

说起这项技术的推广,不得不提到一位名叫林巧的中年妇女。她出生在一个传统的农家,从小就对花草有着特殊的情感。在她的记忆中,母亲总是在秋天的时候,将院子里的菊花采摘下来,晾晒成干花,既可以泡茶,也可以入药。然而,传统的晾晒方法耗时耗力,而且受天气影响极大,一旦遇到连续的阴雨天,菊花就容易发霉变质。

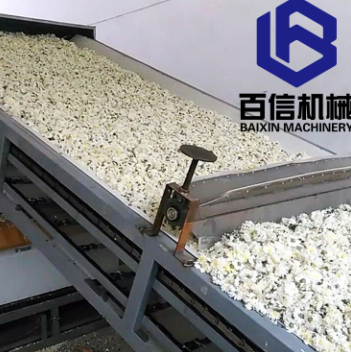

为了解决这一问题,林巧开始尝试使用热风循环的原理来烘干菊花。她利用自家的闲置房屋,改造成了一个简易的烘干房。在这个房间里,安装了可以调节温度和湿度的设备,保证了菊花在最适宜的环境下慢慢干燥。经过多次试验,她终于找到了最佳的烘干参数,使得菊花的颜色、香气和有效成分得以最大程度的保留。

林巧的菊花烘干技术很快在当地传开,许多农户纷纷前来学习。她不藏私,将技术毫无保留地传授给大家。在她的带领下,整个村子的菊花产业都得到了飞速的发展。不仅如此,林巧还与当地的工艺品制作师合作,将烘干后的菊花制成各种装饰品和礼品,深受市场欢迎。

随着时间的推移,林巧的菊花烘干技术越来越成熟,她开始思考如何进一步提升产品的附加值。她发现,虽然菊花本身已经足够美丽,但如果能将其与其他元素结合,比如用粽叶来制作包装或底座,不仅能增加艺术感,还能实现资源的二次利用。

于是,林巧开始研究如何将粽叶变废为宝。她尝试将用过的粽叶清洗干净,然后通过特殊的工艺处理,使其变得坚固而不失柔韧。接着,她将这些粽叶编织成各种形状,或是作为菊花的托盘,或是编织成精致的小盒子,用来装盛干花。这些用粽叶制成的工艺品,不仅美观实用,而且充分体现了绿色环保的理念。

林巧的创新很快就得到了认可。她的菊花烘干技术和粽叶再生艺术品,不仅在本地受到追捧,还吸引了外地甚至国外客户的目光。她的故事被媒体广泛报道,成为了浙江地区乡村振兴和传统工艺创新发展的典型代表。

如今,每当人们提起浙江地区的菊花烘干技术,都会想到林巧这个名字。她用自己的智慧和双手,不仅让传统的菊花焕发了新的生命力,还让废弃的粽叶变成了艺术品,实现了资源的最大化利用。她的故事,就像她手中的菊花一样,散发着坚韧和芬芳,激励着更多的人去追求卓越,去创造更多的可能。